ポーラ・オルビスグループの研究・開発・生産を担うポーラ化成工業は、微小皮膚採取技術である「マイクロバイオプシー」を用いて、個々のシミ(老人性色素斑)の遺伝子発現状態から、そのシミができた形成要因を推定するAIを構築することに成功したことを明らかにした。同知見は、2025年10月27~30日に開催された情報計算化学生物学会2025年大会にて発表した。

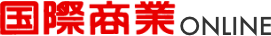

シミには大きさや色の濃さといった見た目の違いがあるだけでなく、内部の状態にも差があると考えられている。シミの形成には、シミのもととなる色素であるメラニンや、それを作る色素細胞(メラノサイト)、そしてメラニンを受け取って内部に溜めこむ表皮細胞(ケラチノサイト)などの働きがさまざまに関わり合っている(図1)。こうした背景から、シミの形成要因に応じて最適な有効成分や対策法が異なる可能性があり、個々のシミごとの形成要因を特定する方法の開発が強く望まれていた。

ポーラ化成工業では、ごくわずかな痛みで皮膚を採取可能な微小皮膚採取技術「マイクロバイオプシー」を活用し、個々のシミから採取したごくわずかな皮膚から、それぞれのシミにおける遺伝子発現量を網羅的に測定する技術を確立した。このマイクロバイオプシーやAIを活用した研究により、実際にシミごとに形成要因が異なることを明らかにした。

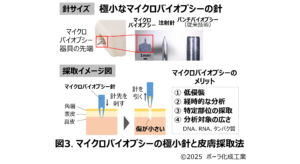

ポーラ化成工業が研究開発において技術を活用しているマイクロバイオプシーは、注射針よりも細い直径250µm程度の針により、皮膚からごく少量の細胞を採取する手法だ(図3)。極めて傷が小さいため従来技術のパンチバイオプシーより治りが早く、特定の部位の皮膚を経時的に採取して皮膚状態の変化を追うことも可能になった。極小の採取面積で特定の部位だけ的確に得られることもメリットである。また、皮膚の細胞そのものが得られるので、DNAやRNA、タンパク質など多くの観点で分析することができ、より正確な皮膚内の状態・変化の把握につながる。

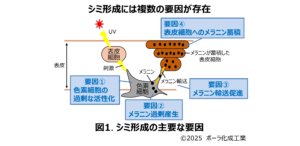

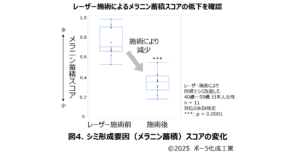

この度、この膨大な遺伝子情報から、シミの形成要因をスコア化し、シミごとの形成要因を正確かつ詳細に推定できるAIシステムを新たに構築した(図2)。同AIシステムは、従来の統計的な手法ではとらえきれなかった遺伝子間の複雑な関係性を的確に分析することができる。今回、同AIシステムを活用し、レーザー施術による介入前後の「シミ形成要因スコア」の違いを確認した。

日本人女性120名を対象に、医師の管理の下、マイクロバイオプシーを用いてシミ部位と非シミ部位の皮膚を採取し、網羅的な遺伝子発現を調べるRNAシーケンス解析により遺伝子発現量を測定した。測定結果から、シミ形成の主要なメカニズムとして知られる要因ごとに、シミに特徴的な遺伝子をAIを用いて選定した。選定された遺伝子は表皮角化やメラニン代謝などのシミ形成に関わる機能を持ち、シミ部位と非シミ部位を高精度で判別可能※だった。このことから、選定された遺伝子は生物学的に妥当性があるものと考えられる。さらに、選定遺伝子の発現量に基づきシミ形成要因を推定するAIシステムを構築し、各シミの遺伝子発現スコアを要因別に算出できるようにした。

※テストデータに対してのROC-AUCは0.95以上。ROC-AUCとはモデル精度の指標で、0から1の範囲を取り、1に近いほどモデルの性能が良いことを意味する

同AIシステムを用いて、レーザー施術により医師による目視でシミ改善が認められた40~59歳の日本人女性11名を対象に、レーザー施術前後でシミ形成要因スコアのメラニン蓄積スコアを比較した結果、施術後は施術前に比べて大きく低下した(図4)。この結果は、シミ形成の要因となっていたメラニンを過剰に持つ表皮細胞がレーザー施術の作用で除去されたことを示唆しており、同AIシステムがシミ形成要因の推定や最適な対策の提案に有用である可能性を示す。

今後はこうした知見をもとに、個々のシミに合ったシミ対策の実現を目指し、さらなる研究に取り組んでいく。なお、同研究は、長年にわたり医療と化粧品の両面で色素研究に携わってきた池袋西口病院の船坂陽子医師と共同で実施している。

月刊『国際商業』2026年01月号掲載