ポーラ化成工業フロンティアリサーチセンターの横田絢副主任研究員(理研生命機能科学研究センター細胞外環境研究チーム客員研究員)、理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター細胞外環境研究チームの藤原裕展チームディレクターらの共同研究チームは、ヒト毛周期[1]の時系列的な1細胞遺伝子発現解析[2]手法を開発し、未解明だったヒト毛周期に伴う皮膚組織再構築の分子・細胞メカニズムの一端を明らかにした。

同研究成果は、ヒト組織の再生・再構築原理の解明や、毛周期関連疾患の新たな治療法の開発などに貢献することが期待される。

生涯にわたって周期的に毛を産生する毛包[1]は、ほ乳類の成体に存在する数少ない再生器官の一つだ。しかし、皮膚のさまざまな細胞がどのように毛周期に関わっているかは不明な点が多く残されている。今回、共同研究チームは、毛包を一つだけ含むヒト皮膚組織片19個から1細胞遺伝子発現データを取得。それぞれの遺伝子発現パターンを比較解析することで毛周期の時系列順に並び替え、直接的な解析が困難な毛周期の細胞変化を模倣した時間軸「疑似毛周期」を構築した。

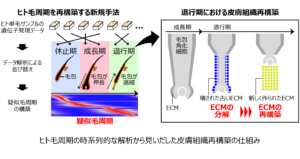

さらに、疑似毛周期に沿って多様な細胞種が遺伝子発現や細胞間コミュニケーションを協調的に変化させる過程を網羅的に明らかにした結果、皮膚組織は、毛包が退縮する「退行期」において、毛包周囲の細胞外マトリックス(ECM)[3]の分解と再構築を経て、新たな組織構造を形成することが示唆された。

同研究は、科学雑誌「Cell Reports」オンライン版(8月28日付)に掲載された。

また同研究は、ポーラ化成工業と理化学研究所との共同研究として、理化学研究所運営費交付金(生命機能科学研究)とポーラ化成工業から提供された研究費によって実施されたものだ。さらに、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CRESTによる一部助成を受けて行われた。

毛を産生する皮膚付属器官である毛包は、頭部を含む全身に分布し、身体の保護、感覚受容、容姿決定などの機能を担う。毛包は、出生後も生涯にわたって周期的に再生する「毛周期」というユニークな性質を備え、成体における組織幹細胞(毛包幹細胞)の存在がいち早く特定された器官だ。

毛周期は、毛包が皮膚内で伸長と退縮を繰り返す休止期・成長期・退行期という周期的な三つのフェーズからなる。この過程では、毛包組織自体が再生するだけでなく、その他のさまざまな細胞やECMを含む周囲の皮膚組織もダイナミックに再構築される。このように、毛周期はほ乳類の成体に残された数少ない組織再生・再構築機構の一つであり、毛髪疾患の治療法開発のみならず、再生医療の発展にも寄与している重要な研究対象である。

この毛周期の過程で起こる皮膚組織の再生・再構築機構を理解するためには、その時間軸に沿って皮膚のさまざまな細胞がどのような挙動を示すのか、細胞間でどのようなコミュニケーションがなされるのかを詳細に知る必要がある。これを実現するためには時系列的な1細胞遺伝子発現解析が有効だが、従来の研究では毛周期の一部の時点しか解析されておらず、周期全体の連続的な変化を捉えるには至っていない。特にヒトの多くの皮膚領域では、皮膚に埋もれている各毛包は異なる毛周期の時点にあるため、サンプリング時に毛包の状態を識別することは困難だ。従って、複数の毛包を含む皮膚片を用いた従来のアプローチでは、異なる毛周期の時点の毛包が混在したデータとなり、時系列解析を行う上で大きな制約となっていた。

共同研究チームは、ヒト毛周期に沿った時系列的な1細胞遺伝子発現解析を実現するため、毛包を一つだけ含むヒト由来微小皮膚片(単毛サンプル)を19個切り出し、サンプルごとに1細胞遺伝子発現データを取得した。これらのデータは、19個の毛包のそれぞれが毛周期の中のある1時点を表していると考えられるが、サンプル取得時にはその時点が不明である。そのため、各サンプルの遺伝子発現パターンの類似度を計算し、その差に基づいて並び替えを行うことで、毛周期上の相対的な順序を事後推定する方法を採用した。

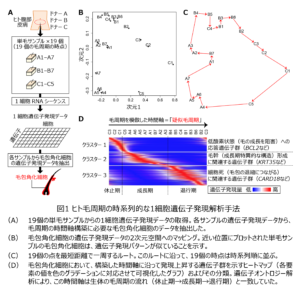

まず、各サンプルから抽出した毛包角化細胞[4]の遺伝子発現情報(図1A)を多次元尺度構成法[5]を用いて2次元空間にプロットし(図1B)、得られた19個の点を巡回セールスマン問題[6]を解くアルゴリズムを用いて最短距離で一周するルートとして接続した(図1C)。

このルートが毛周期の時間軸を反映しているかどうかを確かめるため、毛包角化細胞について、このルートに沿って発現が上昇する遺伝子を算出し、その時間発現パターンの類似度から三つのクラスターに分類した。さらに、各クラスターにどのような遺伝子が発現しているかを遺伝子オントロジー解析[7]で調べた結果、それぞれ休止期・成長期・退行期に特異的に発現上昇することが知られている既知の遺伝子や、各毛周期フェーズの細胞機能に関連すると推測される遺伝子群が含まれていることが明らかとなった(図1D)。

以上の結果から、このルートが毛周期を模倣した時間軸、すなわち「疑似毛周期」であると結論付けた。

次に、毛周期に伴う皮膚の再生・再構築の過程において、皮膚の多様な細胞種が示す挙動や状態変化を知るために、疑似毛周期の時間軸に沿った遺伝子発現パターンの変化を解析した。その結果、単毛サンプルにおいて検出された16種類の細胞のそれぞれについて休止期・成長期・退行期のそれぞれで発現上昇する三つの遺伝子クラスターを一覧化することができた(図2A)。

さらに毛周期の過程における細胞間コミュニケーションの変化を知るために、三つの遺伝子クラスターのそれぞれから、細胞間シグナル伝達に関わる分泌因子とその受容体の遺伝子を抽出し、全ての細胞種間の組み合わせにおいて、分泌因子と受容体の相互作用ペアをつくった。その結果、休止期・成長期と比べて、退行期では分泌因子・受容体ペアの数が多いことが明らかになった(図2B)。このことから、退行期に細胞間コミュニケーションが活性化していることが示唆された。

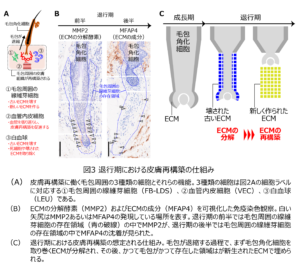

退行期では、毛包角化細胞のアポトーシス[8]に伴い毛包が退縮し、それと同時に毛包周囲の皮膚組織が再構築される。退行期における細胞間コミュニケーションの活性化は、このダイナミックな皮膚再構築と関係があると予想し、その現象を駆動する細胞を探索した。退行期に発現上昇する遺伝子クラスターの機能解析や、毛包周囲への局在の確認などから、退行期の皮膚再構築に働く細胞として、毛包周囲の線維芽細胞[9]・血管内皮細胞[10]・白血球[11]を特定した(図3A)。

これらの細胞機能を解析した結果、特に、毛包周囲の線維芽細胞はECMの分解・新生の両方に関与しており、退行期の前半において毛包角化細胞を取り巻くECMを分解し、退行期の後半において毛包がかつて存在した領域をECMで埋めるために重要な遺伝子を活性化していることが分かった(図3B)。これは、毛包が退縮する過程で、皮膚組織が古いECMの分解を経て新しいECMによって再構築される(図3C)ことを意味する。

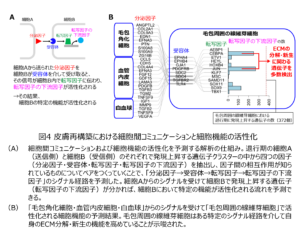

最後に、今回見いだされた皮膚再構築の現象をさらに深く理解するため、関係する細胞間におけるコミュニケーションとそれらが細胞の機能に与える影響を解析した。この解析では、毛包角化細胞・毛包周囲の線維芽細胞・血管内皮細胞・白血球のそれぞれで退行期に発現上昇する遺伝子クラスターを対象とし、「分泌因子→受容体→転写因子[12]→転写因子の下流因子」という一連の分子間相互作用を分析することにより、各細胞種で特定の遺伝子群が活性化されるシグナル経路の予測(図4A)を試みた。特に皮膚再構築に重要な毛包周囲の線維芽細胞に着目すると、毛包角化細胞を含む他の細胞から分泌因子を受け取り、線維芽細胞特有の転写因子が多数活性化することで、ECMの分解・新生に関わる標的遺伝子群の発現が上昇すると予測された(図4B)。これは、毛包周囲の線維芽細胞が他の細胞からの信号を受け取り、自身のECM分解・新生の機能を高めていることを示唆している。

同研究成果は、周期的に進行する生体現象において、多様な細胞種の状態や相互作用の動的変化を時系列で解析するための新たな技術基盤となるものだ。特に、毛周期や概日リズムのように、組織が周期的に変化しつつもサンプルのステージを事前に判別することが困難な生体現象において、大きな力を発揮する。

また、同研究成果は、ヒトの成体皮膚組織の再生・再構築過程を可視化し、これらの現象に関わる細胞や遺伝子ネットワークの網羅的な予測を実現した点でも重要である。得られた疑似毛周期データは、ヒトの毛周期の進行を支える詳細な分子・細胞機構を細胞一つ一つの解像度で描写するものだ。そのため、ヒト組織の再生・再構築過程の理解に加え、脱毛症をはじめとする毛周期関連疾患の原因となる細胞やメカニズムの探索に使用可能であり、その治療法開発への応用も期待される。

補足情報

[1]毛周期、毛包

毛が成長し、その後抜けて再び新しい毛が成長するまでの一連のサイクルを毛周期と呼び、休止期・成長期・退行期の三つのフェーズからなる。毛をつくり出す器官である毛包は休止期から成長期に移行すると、皮膚の深部に向かって伸長し、毛を生やす。成長期から退行期に移行すると、毛包は毛の成長を止め、皮膚の上層に向かって退縮する。

[2]1細胞遺伝子発現解析

一つ一つの細胞がどのような遺伝子をどの程度働かせているか(遺伝子発現)を網羅的に調べる解析手法。細胞を一つずつ分離し、DNAから転写されるRNAの配列を高速シーケンサーで読み取ることで、各細胞から数百〜数万の遺伝子発現情報が一気に得られる。組織を構成する細胞やその機能の多様性、さらには複雑な細胞間コミュニケーションの解明に大きな力を発揮する。

[3]細胞外マトリックス(ECM)

細胞と細胞の間に存在するタンパク質や糖鎖などから成る構造体。組織に強度と柔軟性を与えるほか、細胞の形態維持やシグナル伝達、移動、分化などの調節にも関与する。コラーゲンやラミニンなどが主要な成分。ECMはextracellular matrixの略。

[4]毛包角化細胞

毛包に存在し、毛の構造や毛を取り囲む鞘を形成する細胞。ケラチンという毛の主成分となるタンパク質をつくり出す。毛周期の過程で遺伝子発現パターンを大きく変化させ、その結果、細胞数が大きく増減する細胞であるため、一つの毛包に含まれる毛包角化細胞の遺伝子発現データは、毛周期の時点を直接的に反映する。

[5]多次元尺度構成法

データ間の類似性や関連性を多次元空間から低次元空間(通常は2次元)のマップ上に可視化する手法。類似したものは近くに、異なるものは遠くに配置することで、データの構造を把握しやすくなる。

[6]巡回セールスマン問題

複数の地点を一度ずつ巡り、出発点に戻る経路のうち、最も移動距離が短くなる経路を求める問題。地点の数が増えると、考えられる移動経路の数が爆発的に増えるため、総当たり的に全ての経路を試して最短距離のものを探す方法では、現実的な時間で解を求めることが困難になる。そのため、計算を効率的にしながら最適解を探索するアルゴリズムの開発が進められている。

[7]遺伝子オントロジー解析

遺伝子の機能を記述するための標準化された語彙体系である「遺伝子オントロジー」を用いて、多数の遺伝子の機能や関与する生物学的プロセスを分類し、特定の遺伝子群がどのような働きをしているかを明らかにする手法。

[8]アポトーシス

細胞が自らの寿命や機能不全により、能動的に死を迎える仕組み。個体をより良い状態に保つためにプログラム化された現象であり、不要な細胞や有害な細胞を排除できる。そのため、正常な胚発生や恒常性維持、がん抑制などにおいて重要な役割を担う。

[9]線維芽細胞

皮膚の真皮層や全身の結合組織に存在し、コラーゲンやラミニンなどのECM成分を合成・分泌する細胞。組織の構造維持や損傷時の修復などに重要な役割を果たす。毛包においても、毛包角化細胞を取り巻くように存在する。

[10]血管内皮細胞

血管の内側を覆い、血液と組織の境界を形成する細胞。酸素や栄養素の透過調節・血液凝固・免疫細胞の移動制御・血管新生など、さまざまな機能を担っている。損傷した組織に栄養素を送り、その再生・再構築を促進することも知られている。

[11]白血球

血液中に含まれる免疫細胞の総称で、細菌やウイルスなどの異物から身体を守る働きを持つ細胞。好中球・単球・リンパ球・好酸球・好塩基球など多くの種類があり、異物の排除や炎症の調節、免疫記憶の形成に寄与する。

[12]転写因子

DNA上の特定の配列に結合して、隣接する遺伝子の発現を促進または抑制するタンパク質。胚発生、細胞の分化、環境応答など、さまざまな生理機能の調節に重要な役割を果たす。