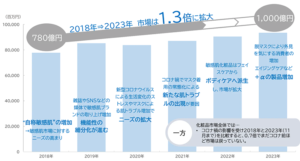

近年、敏感肌用化粧品市場は急拡大している。日本国内では2018年から23年の5年間で約1.3倍に拡大し、1000億円規模に達している。この背景には、消費者が自らを「敏感肌」と認識する割合の大幅な増加がある。実際、「自称敏感肌」の女性は過去20年でほぼ倍増しており、マスク生活や環境変化による新たな肌トラブルも相まって敏感肌ニーズが高まっている(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000142479.html)。一方で、この敏感肌ブームは実際の皮膚生理変化によるものなのか、あるいはマーケティングによる意識変容が主因なのかについて、近年問題提起がなされ始めている。そこで本論は「敏感肌の〝爆増〟は本物か」をテーマとして、前編は市場動向と消費者意識の変化、敏感肌の定義や診断基準の曖昧さ、疫学的実態、皮膚マイクロバイオーム(常在菌叢)との関連。後編は外的環境やライフスタイル要因、処方設計上の課題、そしてマーケティングと消費者心理の側面から論じることとする。

敏感肌化粧品の市場規模

敏感肌の定義と診断の曖昧さ

敏感肌(Sensitive Skin)には明確な医学的定義や客観的な診断基準がなく、その概念は極めて主観的である。敏感肌とは「常であればそのような感覚を引き起こさない刺激に対して不快な感覚(チクチク、ヒリヒリ、痛み、かゆみ、ピリピリ感)が生じることで定義される症候群」と定義されている(https://medicaljournalssweden.se/actadv/article/view/4894/7443)。このように症状の主観性が強いため、診断には本人の自己申告が中心となりやすい。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。