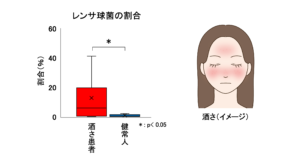

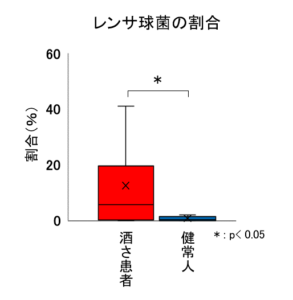

日本メナード化粧品は、藤田医科大学 ばんたね病院 総合アレルギー科との共同研究で、顔の赤み、刺激感、ほてり感などの症状を引き起こす炎症性疾患「酒さ」と皮膚常在菌との関係を調べた。その結果、酒さ患者の皮膚常在菌叢は健常人と異なり、レンサ球菌(咽頭や皮膚などでみられる細菌。皮膚常在菌として一般的な菌だが、健常な皮膚では検出頻度が低いことが知られている)の割合が多くなっていることが分かった。つまり、皮膚常在菌叢の乱れが酒さに関与していることが示唆された(図1)。

図1

酒さとは、額や鼻、頬といった顔面部に赤みや刺激感、ほてりなどが生じる慢性的な炎症性疾患で、重症でない場合は“赤ら顔”とも呼ばれる。酒さの発症や慢性化には皮膚常在菌が関与していると考えられてきたが、その関係性には不明な点が多く残されている。そこで今回、酒さと皮膚常在菌との関わりを明らかにすることを目的とし、酒さ患者と健常人における皮膚常在菌叢の解析を行った。

遺伝子を網羅的に解析できる次世代シーケンサー(DNAやRNAの塩基配列を従来よりも高速かつ大量に読み取る装置)を用いた解析の結果から、酒さ患者では健常人と比較してレンサ球菌と呼ばれる菌の割合が多くなっていることが分かった。レンサ球菌は一般的に、健常な皮膚常在菌叢における割合が低いことから、酒さ患者では皮膚常在菌叢の乱れ(ディスバイオーシス)が起きている可能性が示唆された(図2)。

図2:酒さ患者と健常人におけるレンサ球菌の割合

今後も酒さと皮膚常在菌との関係性の研究を進め、酒さが慢性化するメカニズムの解明や顔の赤みを改善する新たなアプローチの開発を目指していく。なお、同研究内容は、2025年7月4~5日にかけて東京で開催された第50回日本香粧品学会学術大会における発表内容の一部だ。

酒さ患者女性19名(23~70歳)と健常女性12名(34~60歳)の頬を対象とし、綿棒を用いた拭き取り法によって皮膚常在菌のサンプリングを行い、次世代シーケンサーを用いて皮膚常在菌の菌叢解析を実施した。その結果、酒さ患者の皮膚常在菌叢ではレンサ球菌の割合が多くなっていた。このことから、酒さ患者の皮膚常在菌叢は健常人と異なっており、酒さ患者では皮膚常在菌の乱れ(ディスバイオーシス)が起きている可能性が示唆された。

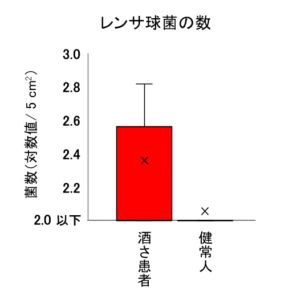

また、同被験者から同様にサンプリングした皮膚常在菌のDNAを用いて、PCR法(Polymerase Chain Reaction法。菌からDNAを抽出して酵素〈ポリメラーゼ〉を用いた増幅反応を行い、増幅速度から元の菌数を推定する方法)による皮膚常在菌数の測定を実施した。その結果、統計的な有意差は認められなかったものの、健常人ではレンサ球菌がほとんど検出されなかったのに対し、酒さ患者ではレンサ球菌の数が多く確認された(図3)。

図3:酒さ患者と健常人におけるレンサ球菌の数

月刊『国際商業』2025年10月号掲載