ファンケルは、20年以上にわたり肌の最外面に位置する「角層」に着目し、敏感肌の人でも安心して使える化粧品の開発に取り組んでいる。

角層は、外の刺激から体を守るバリア機能を担うと同時に、肌の内部や外部環境を映す「お肌の履歴書」とも言われている。今回、角層の状態をさまざまな独自の指標で測定し、皮膚表面に通常存在する菌であり皮膚のバリア機能や免疫機能などにさまざまな影響を及ぼす皮膚常在菌との関連を調査した結果、新たに「P2角質細胞」という指標を見いだした。さらに、P2角質細胞がアトピー性皮膚炎の病態指標となること、また、アトピー性皮膚炎の重症度とP2角質細胞の関連を解明した。

P2角質細胞とは脆弱な角質細胞を表す新たな指標で、名称は同社が命名。本研究から、健康な皮膚にも存在すること、アトピー性皮膚炎では増加し、皮膚常在菌と関連することがはじめて明らかとなった。

なお本研究は、福田皮ふ科クリニックとの共同研究であり、成果の一部は、2024年10月14~17日にブラジル・フォスドイグアスで行われた第34回国際化粧品技術者会連盟(IFSCC)イグアス大会2024にて口頭発表した。

この研究結果は、敏感な肌状態のメカニズム解明や、皮膚常在菌の調整による敏感肌改善への新たなアプローチ、さらには肌トラブルの予防につながることが示唆され、肌の健康維持に向けた発見であると同社は考えている。これらの知見を生かし、今後も次世代のサービスや製品の開発に向けた研究を続けていくとした。

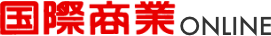

研究では、角質細胞をFACS法で「細胞の大きさ」と「細胞の構造の複雑さ」でそれぞれ分けて比較した。FACS(fluorescence-activated cell sorting)法とはフローサイトメトリー法とも言われる、個々の細胞や粒子の物理的・化学的特性を迅速に分析する技術である。

その結果、新たに角層状態の指標となる脆弱な角質細胞を見いだし、P2角質細胞とした(図1)。

図1:新指標P2角質細胞の解析方法

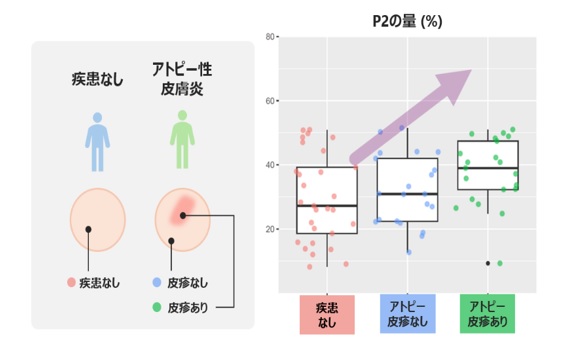

またP2角質細胞は、アトピー性皮膚炎の症状が出ている部分に多く存在し、アトピー性皮膚炎の病態の指標となり得ることも明らかにした(図2)。

図2:アトピー性皮膚炎角層におけるP2角質細胞の変動

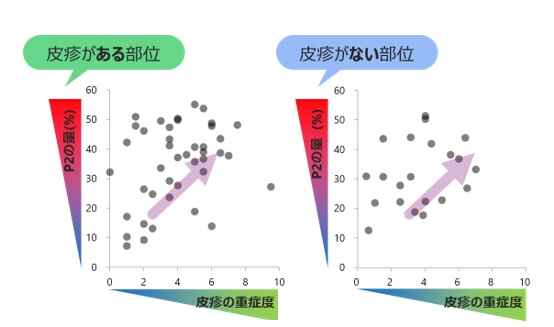

さらに、アトピー性皮膚炎患者において、症状が出ている部位とP2角質細胞の関連を調べた。その結果、症状の重症度が高い人ほど、症状が出ている部位のP2角質細胞が多く、症状が出ている部位の周辺で症状がない部位においてもP2角質細胞が多い傾向を示すことが明らかになった。

アトピー性皮膚炎の症状がない部位は、症状がないように見えるが、微弱な炎症があると言われている。これらの結果から、P2角質細胞に対するケアが、敏感な肌状態のトラブル予防につながる可能性が期待される(図3)。

図3:皮疹の重症度とP2角質細胞の量の関係

皮疹の重症度はそれぞれの皮疹の重症度を、紅斑、浮腫、丘疹、掻破痕、苔癬化の状態に基づき数値で表した。

肌のバリア機能や免疫の調整に寄与する皮膚常在菌は、健やかな皮膚の維持に欠かせない存在として近年注目を集めている。しかしながら、皮膚常在菌は長期間にわたって安定した集団を形成するため(Cell.Temporal Stability of the Human Skin Microbiome.2018 165(4)854–866)、意図的にコントロールすることが難しいとされている。また、皮膚常在菌は皮膚の生理状態や疾患にも深く関わる一方で、菌が生息する場所である「角層」との具体的な関連性については、これまで十分に研究が進んでいなかった。

同社では長年の角層研究の知見を活用し、角層のさまざまな特性と皮膚常在菌の関連を多面的に分析することで、角層と皮膚常在菌の関連を明らかにすることを目指した。

総合研究所 基盤技術研究センター 皮膚科学第二グループ 横田麻美 主任研究員のコメントは以下の通り。