サンスターグループ(以下、サンスター)は、自治医科大学との共同研究で、代謝機能障害を伴う脂肪性肝疾患(Metabolic dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease、以下MASLD)の人と健常な人を対象に、口腔の状態やそれによる困りごとの関連性を分析した。

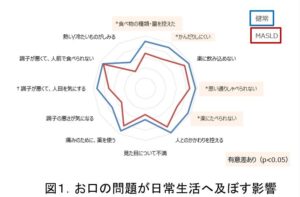

その結果、MASLDの人は健常な人と比べて、「噛めない」「思い通りに話せない」といった口腔の問題を自覚しており、それが食事や会話などQOL(クオリティ オブ ライフ)に影響を与えていることが分かった。

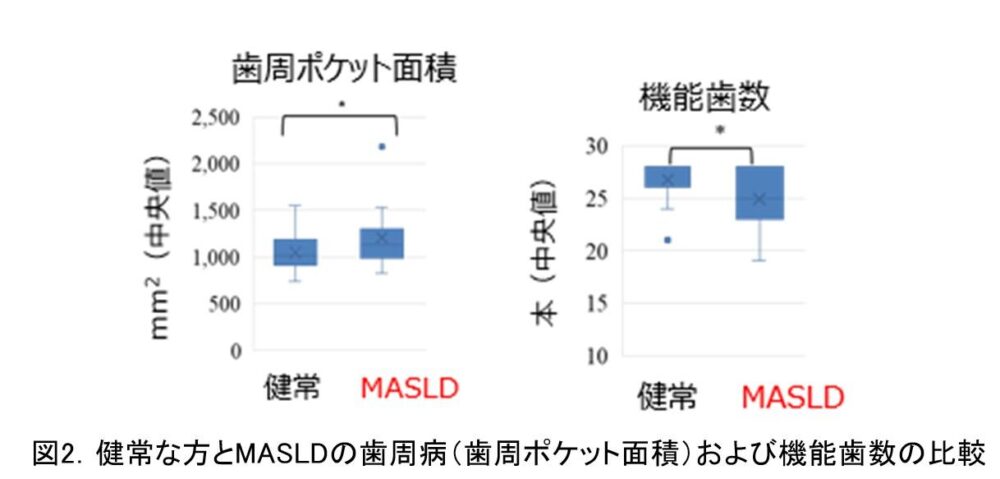

口腔の検査では、食べる力や舌の力、発音の項目においては統計的に意味のある差は認められなかったが、口腔衛生、むし歯、歯周病の状態、およびしっかり噛める歯の本数には有意な差が認められた。さらに、年齢、性別、肥満などの要因を調整した結果でも、MASLDの有無と歯周病やしっかり噛める歯の本数は有意な関連が示された。

同研究結果をまとめた論文は、2025年9月30日に「Clinical and Experimental Hepatology」誌にオンライン公開された。

近年の食生活の欧米化に伴う肥満人口の増加により、日本でも脂肪肝の有病者は2000万人以上と言われている(NAFLD/NASH診療ガイドライン20年11月〈日本消化器病学会〉)。この脂肪肝の疾患名については、国際学会での名称変更を受けて日本においても24年8月からNAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)からMASLD(代謝機能障害関連脂肪性肝疾患)に変更されている。

MASLDは、生活習慣病や代謝異常との関連が深く、さらに肝硬変や肝がんなどへの進行リスクが高いため、その予防が非常に重要な疾患だ。これまでの複数の研究により、NAFLDと歯周病の関連が示されてきたが、口腔機能との関連についての報告はなかった。

そこでサンスターは自治医科大学と共同で、新しい疾患概念に基づいて診断したMASLDの人と健常な人を対象に、MASLDと口腔の状態や機能との関連性を分析する研究を実施した。

同研究では、自治医科大学病院に通院するMASLDの人19名(平均年齢54.1歳)、自治医科大学健康診断センターおよび製造会社に勤務する健常な人26名(平均年齢48.4歳)を対象とした。MASLDは、脂肪肝の新概念(川口巧、肝臓64(2),33-43,2023)の基準に基づき定義を行い、超音波検査を用いて診断した。

口腔の問題がQOLに及ぼす影響は、一般口腔健康評価指標(General Oral Health Assessment Index、以下GOHAI)*1を用いて、質問紙による評価を行った。また、口腔検査では、口腔衛生(プラーク、歯石、舌苔)やむし歯(DMFT)*2、歯周病(歯周ポケットの深さ・面積、歯周炎症面積、プロービング時の出血)の状態、口腔機能(歯数、機能歯数*3、咀嚼能力、舌圧、口腔機能の巧緻性*4、唾液分泌能)を歯科医師と歯科衛生士が測定した。GOHAIと口腔検査結果については、MASLDの人と健常な人の間で統計的に意味のある差があるか検証した。さらに、MASLDの有無と口腔の状態や機能の関連については、年齢、性別、肥満(BMI)で調整して、回帰分析を行った。

*1 GOHAI:口腔の健康が日常生活や心理・社会的な面にどのように影響しているかを評価する手法。12項目の質問から構成されており、機能面(食事、会話)、心理社会面(人前での見た目や自信)、痛み・不快感の三つの領域が含まれる。

*2 DMFT:これまでに経験したむし歯(未処置の歯、抜歯した歯、むし歯を処置した歯)の合計本数を示す指標。

*3 機能歯数:実際に機能している歯。ぐらついている歯や、根だけ残っている歯、入れ歯やインプラント、ブリッジなど人工的に修復された歯は、含まない。

*4 口腔機能の巧緻性:口の動きの器用さは、「パ」「タ」「カ」の音をできるだけ速く繰り返して発音するテストで評価。「パ」は唇の動き、「タ」は舌先の動き、「カ」は舌の後方部分の動きを反映しており、5秒間に何回発音できるかを計測して、口の巧緻性の指標とした。

研究の結果、二つの結果が得られた。

1.口腔の問題がQOLへ及ぼす影響について

口腔の問題がQOLへ及ぼす影響について、GOHAIを用いて評価したところ、健常な人に比べてMASLDの人は、大きな影響を受けていることが分かった。特に、食事や会話など機能面における影響は、健常な人とMASLDの人の間で有意な差が認められた(図1)。

2.MASLDと歯周病、口腔機能の関連について

MASLDの人と健常な人の口腔の状態を比較したところ、口腔衛生、むし歯、歯周病の状態には統計的に有意な差が認められた(歯周病:図2)。口腔機能の中では、咀嚼能力や舌圧、口腔機能の巧緻性の項目においては有意な差は認められなかったが、機能歯数と唾液分泌能には有意な差が認められた(機能歯数:図2)。

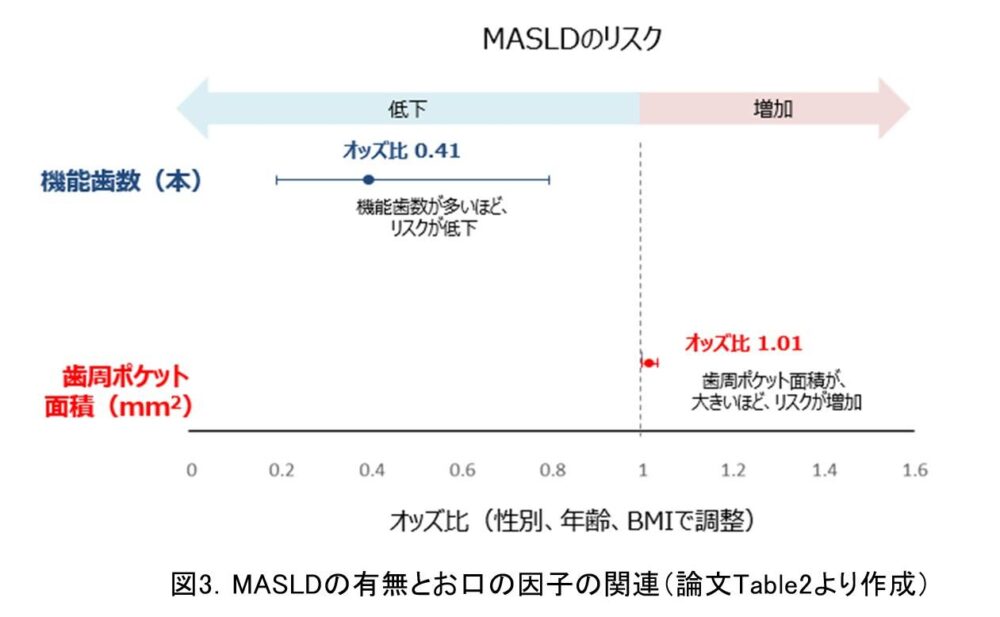

さらに、年齢、性別、肥満などの要因を調整した結果においても、MASLDの有無と歯周病および機能歯数は独立した有意な関連が示された。歯周ポケット面積が1平方ミリメートル増加するごとに、MASLDであるオッズ比が1.01倍、機能歯数が1本多いごとに0.41倍になることが示された(図3)。このことから、歯周ポケット面積が大きいほど、MASLDのリスクは高く、機能歯数が多いほどリスクは低いと言える。

同研究では、MASLDの人は健常な人と比べて、口腔の問題により日常生活に影響が出ていることが示された。また、口腔の状態が健康であるほど、MASLDのリスクが低いことが明らかとなり、MASLD予防には口腔の健康維持が重要であることが示された。これまでにNAFLDなどの脂肪性肝疾患との関連が示されていた歯周病だけでなく、しっかり噛める歯の本数にも有意な関連が認められたことから、口腔機能の維持の重要性も示唆された。MASLDの人は、口腔の清潔さが保たれておらず、歯周病に加えて、口腔の問題によるQOLに影響が生じる兆しがあることから、口腔ケアが重要な視点となる可能性がある。今後は、医科と歯科が連携し、「からだ」と「口」の両面から支える新しい医療・保健の形が期待される。

自治医科大学 内科学講座 消化器内科学部門の三浦光一氏は結果に関して以下のようにコメントした。

「最近の研究で口腔の健康は様々な病気に関連することが報告されています。これまでも歯周病が脂肪肝と関連する報告は複数ありましたが、それが口腔の機能や生活の質に与える影響はほとんど研究されてきませんでした。今回の研究でMASLD患者は口腔に関して様々な不具合が生じていることが明らかになりました。今後、口腔のケアもMASLDの治療では重要であることを示唆する研究成果となりました」

月刊『国際商業』2026年01月号掲載