花王感覚科学研究所は、ヒトが持つ約400種類の嗅覚受容体のほぼすべてを培養細胞の表面に発現させることに世界で初めて(生命科学、生物医学を検索できる世界で代表的な科学文献データベースPubMedを用いて、“human”, “odorant” and “receptor”で学術論文を検索。「約400種類と言われる嗅覚受容体のほぼすべてを培養細胞の表面に発現させた例」について該当なし〈2025年8月28日現在、花王調べ〉)成功し、においに対する嗅覚受容体の反応を網羅的に解析する技術「ScentVista 400TM(セントビスタフォーダブルオー)」を確立した。この技術によって、ヒトのにおいの感覚は、嗅いだにおい物質に対する嗅覚受容体の反応パターンによって理解できる可能性が示された。

今回の研究成果は、2025年9月8~10日に大阪府にて開催の2025年度日本味と匂学会第59回大会で発表し、優秀発表賞を受賞した。

ヒトの鼻には約400種類の嗅覚受容体があり、それぞれがセンサーのように働いて、数十万種類あるといわれるにおい物質の中から特定のにおい物質を認識する。その情報が脳に伝わることで、ヒトはにおいを感じる。

においの感じ方を調べるには、嗅覚受容体がにおい物質を認識したときの反応を確認する必要がある。しかし、ヒトの鼻で直接実験することはできないため、通常は嗅覚受容体を発現させた培養細胞を用いる。嗅覚受容体は、鼻では細胞表面に存在することでにおい物質を認識するが、培養細胞では、表面に安定して存在できず細胞内にとどまってしまうため、におい物質を認識することができない。そのため、これまで反応を確認できたヒトの嗅覚受容体は全体のわずか1割程度にとどまっていた。

この課題に対し、花王は2023年に嗅覚受容体を細胞表面に発現させる技術を開発し、その成果の一つとしてムスクを認識する嗅覚受容体を特定した。

花王は、さらに今回、この技術を従来解析できなかった嗅覚受容体に適用し、約400種類の反応を網羅的に解析できる方法の確立に取り組んだ。そして、嗅覚受容体の反応を手がかりに、ヒトがどのようににおいを感じているのか、これまで不明だったにおい認識のメカニズム、すなわち嗅覚の本質の解明に挑んだ。

嗅覚受容体はアミノ酸が連なってできたタンパク質だ。今回花王は、従来解析できなかったヒトの嗅覚受容体それぞれについて、培養細胞表面に存在できない原因となるアミノ酸を一つ一つ推定し、それを解決できると予測されるアミノ酸に置き換えた。その結果、ほぼすべての嗅覚受容体を培養細胞の表面に安定して発現させることに成功し、におい物質を認識できる状態を再現することができた(図1)。

図1. アミノ酸の置き換えに伴う嗅覚受容体の培養細胞での存在場所の違い

この成果をもとに、嗅覚受容体を持つ約400種類の培養細胞をくぼみが並ぶマイクロプレートに配置し、そこににおいを添加することで反応を一度に網羅的に解析できる技術「ScentVista 400」を構築した。

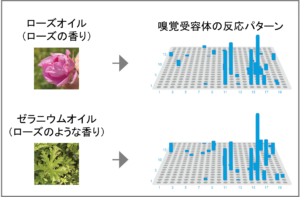

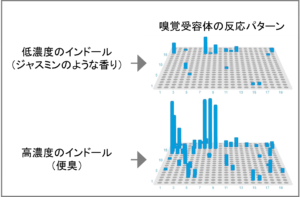

「ScentVista 400」では、嗅覚受容体がにおい物質を認識すると光を生じ、その光の強度によって反応を確認する。この技術を用いて、約400種類の嗅覚受容体が、香りや不快なにおいを感じさせるさまざまなにおい物質に対してどのように反応するのか調べた。すると、よく似たにおいに対しては同様の、異なるにおいに対しては異なる、嗅覚受容体の反応パターンが示された。

例えば、花弁を原料とするローズオイルと、葉や枝を原料とするゼラニウムオイルは、花の種類も原料とする部位も異なるが、よく似た香りを持っている。そこで、ローズオイルとゼラニウムオイルそれぞれに対する嗅覚受容体の反応パターンを確認すると、その形は類似していた。また、インドールというにおい物質は、薄い濃度では好ましいジャスミンのようなフローラルな香り、濃い濃度では不快な便臭に感じるが、嗅覚受容体の反応パターンも、濃度によって異なる結果を示した(図2、3)。

図2. 異なる香料でも嗅覚受容体の反応パターンが似ている例

図3. 同じにおい物質でも濃度によって嗅覚受容体の反応パターンが異なる例

これらの結果から、ヒトのにおいの感覚は、嗅覚受容体の反応パターンによって理解できる可能性が示された。

この成果を応用することで、人・衣類・生活空間などに由来する不快なにおいを心地よい香りの反応パターンへと変換し、優れた消臭効果を持つ新しい香りをデザインできる可能性がある。また、同じ反応パターンを維持しながら香料の量を低減したり、種類を削減したりすることも期待される。

花王は、今後さらに嗅覚の本質についての理解を深め、世界中の生活者に喜ばれる香りの世界を追求していくとしている。