花王ヒューマンヘルスケア研究所は、歩行中の身体アライメント※1解析から姿勢を把握し、身体アライメントのゆがみが慢性的疲労と関係している可能性を明らかにした。この結果から、疲労対策において身体アライメントを整えることが有効なアプローチのひとつとなり得ると考えられる。

今回の研究成果は、2025年9月17~19日に滋賀県で開催の第79回日本体力医学会大会にて発表した。

※1:骨格や関節、筋肉などの位置関係やバランスのこと

近年、猫背や反り腰といった姿勢への関心が高まっている。一般的に、姿勢が崩れると健康に悪影響を及ぼすと言われているが、その科学的根拠は十分に解明されていない。そこで花王は、姿勢と健康との関わりを明らかにする研究に着手した。

姿勢とは、骨格・関節・筋肉などのバランスで構成される“身体アライメント”のことを指し、花王は、歩行中の身体アライメントを簡便かつ詳細に解析する「Walk Coordinator(ウォークコーディネーター)」技術を有している。また、歩行は、本来左右対称であることが望ましい動作であり、意識的にコントロールしにくいという特性がある。このため、歩行時の身体アライメントを測定することが、姿勢の評価に最適だと考えた。

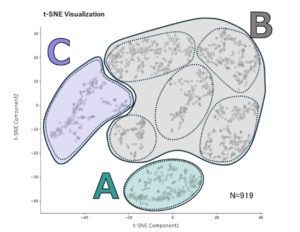

Walk Coordinator技術を搭載したアプリを使うと、わずか8歩の歩行から骨盤角度・関節角度・関節モーメントの左右差や可動性などを測定できる。このアプリを用いて、23年に919人のデータを取得し※2、歩行時の身体アライメントの非対称性に関する52項目を機械学習で整理。身体アライメントのゆがみの程度で分類したマップを作成した※3。このマップは、52項目から計算された一人一人の身体アライメントのゆがみ特徴に基づいてプロットしており、位置関係が近いほど特徴が似ていることを示している(図1)。

※2:20~87歳の男女を対象として23年6月に実施した弘前COI〈岩木健診〉のデータを活用

※3:変分オートエンコーダー〈VAE〉による機械学習とt-SNE〈t-distributed Stochastic Neighbor Embedding〉アルゴリズムを利用して2次元に圧縮

その結果、歩行に現れる身体アライメントの特徴は、類似度によって七つの小さなグループに分類でき、さらにそこから三つの大きなタイプに集約できることが判明。Cタイプは多くの項目でゆがみが認められた一方で、AタイプはCタイプに比べてゆがみが少なく、相対的に良好な身体アライメントを保持していると考えられた。また、AとCの中間にあたるのがBタイプとして示された。

24年に実施した歩行測定によって196名をA~Cタイプのいずれかに分類し、チャルダー疲労尺度で評価した慢性的疲労度のスコアと併せて図1に重ねてプロットした※4(図2)。

※4:24年11~12月、30~59歳の男女を対象。慢性的疲労度は、米国疾病予防管理センターが慢性的疲労症候群などの診療で推奨しているChalder Fatigue Scale法を用いて合計スコア〈0~42〉で評価

その結果、身体アライメントのゆがみが比較的良好なAタイプでは、疲労度の高い人はほとんど見られなかったが、対照的にCタイプでは疲労度の高い人が多く確認された。以上のことから、身体アライメントのゆがみが慢性的疲労と密接に関連していることが示唆される。

一方、Bタイプは、疲労度の高い人と低い人が混在しており、疲労に対して身体アライメントのゆがみだけでなく別の要因の関与が大きいことが推察された。

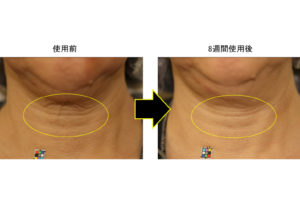

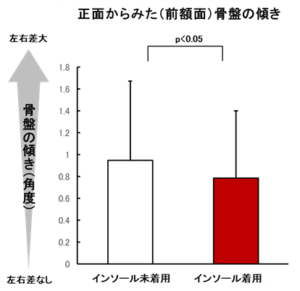

身体アライメントのゆがみは、筋肉の使い方などを改善することで整えることができるが、簡易的な方法として、物理的に補整できるインソールの効果を調査した。114人に研究用のインソールを着用してもらい、10m歩行した際の骨盤や関節角度、関節モーメントなど49項目の変化を測定した※5。

その結果、インソール未着用時には骨盤角度が平均して0.95°左右いずれかに傾いていたが、着用後には0.22°の傾きの改善が認められた(図3)。以上から、インソールを着用することで、身体アライメントのゆがみを補整できる可能性があると考えられる。

※5:25年2月、20~50代の男女を対象に歩行測定調査を実施

同研究で得られた知見は、今後のサービスや製品開発に活用していく予定だ。また、身体アライメントのゆがみは慢性的疲労だけでなく、意欲の低下やストレスに対する感受性といった精神的側面にも関係している可能性があることから、さらなる研究を進めていくとしている。

月刊『国際商業』2026年01月号掲載