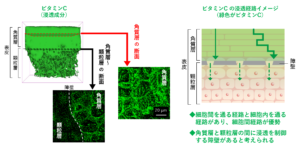

日本メナード化粧品はこれまでに、名古屋大学大学院生命農学研究科森林化学研究室(准教授:青木弾)及び愛知県のあいち産業科学技術総合センターと共同で、化粧品や医薬品などに配合されている成分がどのように皮膚へ浸透していくのかについて、より生体に近い状態かつ3次元でイメージングできる技術を開発した。今回、この技術を活用することにより、皮膚に塗布したビタミンCの皮膚内部への浸透経路を立体的に解析することに成功した(図1)。

図1

皮膚に塗布された成分は、皮膚内部へ浸透して目的の部位に到達し、その効果を発揮する。この成分の浸透経路や浸透速度を評価することは、効果を最大限に引き出す上で重要だ。今回の研究ではイメージング技術を活用し、皮膚に浸透したビタミンCの分布を詳細に解析した。その結果、角質層においては角質細胞内よりも辺縁部により多く分布していること、角質層と顆粒層の間で顕著に分布が減少していることが確認できた。このことから、ビタミンCの浸透経路としては細胞間を通る経路と細胞内を通る経路が存在し、細胞間を通る経路が優勢であること、角質層と顆粒層の間には浸透を制御する障壁が存在することが推察された。同研究は、成分の浸透特性や各層における浸透の違いに基づいた化粧品の浸透技術の開発に応用していく。

なお、同研究は「知の拠点あいち重点研究プロジェクトⅣ期」(プロジェクトCore Industry)における成果であり、2025年7月4~5日にかけて東京で開催される第50回日本香粧品学会学術大会にて発表する。

皮膚にビタミンCを配合した外用剤を塗布した後、皮膚内部に浸透したビタミンCとタンパク質、リン酸の分布について3次元凍結質量イメージング技術を用いて解析した(図2)。

図2:ビタミンC配合外用剤を塗布した皮膚の3D像および角質層の断面像

皮膚の表層部分である角質層においてタンパク質の分布を測定したところ、角質細胞を縁取るように強いシグナルが検出され、角質細胞の形状が確認された。また、浸透したビタミンCの分布を測定すると、角質細胞を縁取るようにビタミンCが多く存在していること、角質細胞の内部にはややまばらに存在していることが確認された。浸透成分が角質層を通過する経路としては、主に角質細胞の細胞間を通る経路と、角質細胞内を通過する経路の二つが存在すると考えられている(皮膚への浸透経路としては、この他に毛穴や汗腺を通る経路がある)。今回の結果から、ビタミンCの場合、二つの経路の中でも細胞間を通過する割合が多く、細胞間経路がより優勢であると考えられた。

角質層と顆粒層の境界を解析した結果(皮膚の観察においてリン酸は生細胞の指標であり、その分布を観察することで角質層と顆粒層を判別することができる)、顆粒層では角質層と比較してビタミンCの分布が顕著に低下していることが観察された(図3)。

図3:ビタミンC配合外用剤を塗布した皮膚の3D像および角質層~顆粒層境界の断面像

この結果から、ビタミンCが皮膚内部へ浸透する過程において、角質層と顆粒層との間には、ビタミンCの浸透を著しく制御する何らかの障壁が存在すると考えられた。

今回の解析には、GCIB(ガスクラスターイオンビーム、数千個程度のアルゴンなどの原子で形成されるガスクラスターイオンビームを固体表面に衝突させ、表面を削る装置)とTOF-SIMS(Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry、飛行時間型二次イオン質量分析法、固体表面に低エネルギーの一次イオン〈イオンビーム〉を照射し、放出された二次イオンを質量分析器で測定し、得られたスペクトルより試料表面の構造解析を行う方法)を組み合わせ、凍結試料を導入する独自の試験装置を使用した3次元凍結質量イメージング技術を用いた(図4)。外用剤を塗布した皮膚をすぐに凍結し、凍結状態のままGCIBでの表面の切削と、TOF-SIMSでの測定を繰り返すことで、3次元の質量イメージング像を取得する。

図4:3次元凍結質量イメージングの解析装置

従来、皮膚組織における浸透成分の解析は乾燥させるなどの前処理が必要で、皮膚の構造や成分の分布が変化してしまうことがあった。今回使用した技術は、凍結させた皮膚を-140℃の極低温下で測定することで皮膚の状態を維持したままの測定ができ、より生体に近い状態で浸透した成分の分布を立体的に観察できる。