対照的な日中オムニチャネル戦略の行方

ニューリテール(新小売り)。中国ECナンバーワン企業、アリババ集団のジャック・マー会長が16年末に提唱した新戦略だ。その意味するところは、オンライン(EC)とオフライン(実店舗)の融合。その先に、新たな小売りのモデルが生まれると説いた。

その数年前、日本でも同様のフレーズが脚光を浴びた。セブン&アイHDの当時会長だった鈴木敏文氏が13年にぶち上げたオムニチャネル戦略だ。いつでもどこでもグループの商品が購入でき、受け取ることができるというのが骨子だった。

だが、その後の両企業がたどった道は対照的だ。セブン&アイHDは、16年に鈴木氏が退任。それまでにグループ企業の商品情報、在庫情報の一元化などを進め、グループのプラットフォームECサイト「オムニセブン」も立ち上げたが、推進役の鈴木氏が不在となったことで、グループ内におけるオムニチャネル戦略の存在感が急速に低下して、今に至る。

ではもう一方の中国はどうか。こちらはまさにニューリテールの大波が小売業界そのものを席巻している。その中心にいるのはアリババだ。1つの象徴的存在が、アリババ傘下の食品スーパー、盒馬鮮生(フーマーシェンシャン)。特徴はグロサラント型の店作りと、オンライン注文による強力な宅配サービス。店内では生きたカニやエビを巨大な水槽に入れ、お客の関心を引く。しかもその素材は調理もしてもらえるので、お客はその場で食事もできる。

宅配サービスは、アプリからの注文で店舗から半径3キロ以内なら最短30分で無料で届けるというもの。利益度外視ともとれるが、その結果、「必要なものを必要な分だけ買えるので、毎日新鮮な食品を食べられる」と毎日利用のヘビーユーザーですら登場している。

こうした新型店舗はフーマーに限った話ではない。いまや伝統的な小売企業がこぞってオムニチャネル化に舵切りしており、最新のIT技術を駆使した実験店舗も都市部を中心に幾つも出現している。もちろん自前で取り組む企業もあるが、多くはEC企業との提携を模索。アリババ陣営と、EC2位の京東集団そしてIT企業大手の騰訊(テンセント)連合の2陣営に分かれ、ともに旧来の商売から脱皮を図ろうとしている。

現金を持ち歩かずとも成立する経済圏

中国の実態は、オンライン(EC)とオフライン(実店舗)の歩み寄りというよりも、オンラインがオフラインを取り込もうとしているように映る。

そもそも中国は世界の中でも突出したEC大国。経済産業省の電子商取引に関する市場調査によれば、17年の中国BtoC‐EC市場規模は1兆1153億ドルで、アメリカの4549億ドルをはるかに上回る。日本に至っては953億㌦と中国の10分の1だ。

それでいてなお中国の市場は拡大を続けている。17年の伸び率は対前年比で35.1%。アメリカの16.3%、日本の6.0%と比べても勢いの差は明らかだ。

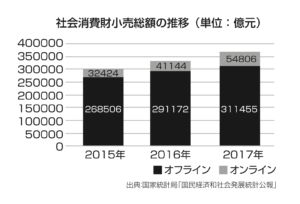

この数字からわかることは、中国社会におけるECの存在感が、世界の中でも群を抜いているということ。中国国家統計局が毎年公表している社会消費財小売総額の推移を見ても、全体の伸び以上にオンライン経由の伸び率が高い。

ECの急成長を支えた理由の1つがモバイル端末の普及だが、今や中国人にとっては、生活する上で必要不可欠なものとなっている。たとえば買い物の決済は支付宝(アリペイ)、微信支付(ウィーチャットペイ)に代表される、銀行口座と紐付けられた決済サービスが主流。QRコードを差し出せば店側がスキャンするだけで完了。そんな光景がショッピングセンターやスーパーにとどまらず、小さな商店や外食店でも日常化している。近年爆発的に普及した乗り捨て自転車サービスや無人店舗もこのモバイル決済が前提だ。現金を持ち歩かない経済圏がそこに成立している。

9月17日、アリババ集団の投資家向けイベントで、フーマーの実績が公開された。単店あたりの年商は日本円換算でざっと50億円。そのうち6割がオンライン経由の売り上げだ。そしてもう1つ特筆すべきは、オフライン、オンラインだけの買い物客の支出額を足したものより、両方で買い物するお客の支出額のほうが高いということ。オンラインとオフラインの融合による相乗効果が実際のものとして現れ始めている。

「ついこの前まであった無人店舗が消えた」といった具合に、競争環境の激しさは淘汰も促進。そのスピード感は日本の比ではない。EC先進国、中国の実態を知ることは、日本にとっても不可欠となった。

(流通専門誌「激流11月号 特集 中国小売業入門〈18年10月1日発売〉」からの転載)