ライオンは、グリチルリチン酸ジカリウム(以下、GK2)が口腔内の歯周病原細菌を選択的に抑制し、「口腔内細菌叢(以下、口内フローラ)のバランスを整える作用(口内フローラのバランスを歯周病原細菌の比率が少ない状態に整える作用)」を有することを見いだした。この研究成果は、2024年9月付けで基礎歯科医学に関する国際的な雑誌である「Journal of Oral Biosciences」に掲載され、25年10月17~18日に新潟県・新潟コンベンションセンターで開催される第68回秋季日本歯周病学会学術大会にて関連情報を発表予定だ。

歯周病は、口腔内細菌が原因で引き起こされ、歯の喪失などにもつながる口腔疾患だ。歯周病の発症や進行には口内フローラの乱れが関わるとされ(M. Kilian, et al. The oral microbiome – an update for oral healthcare professionals. British Dental Journal , 221〈10〉〈2016〉:657-666.)、予防には、従来のプラークコントロールに加えて口内フローラのバランスを整えることが重要であると考えられている。

同社では、この口内フローラの重要性に着目し、10年以上にわたり研究を進めてきた。その中で、口内フローラが乱れている人では、歯科治療完了後も歯周病原細菌が唾液中に多く存在したままであることを明らかにした(K. Yama, et al. Dysbiosis of oral microbiome persists after dental treatment-induced remission of periodontal disease and dental caries. mSystems, 26;8〈5〉〈2023〉:e0068323.)。

この知見から、歯周病の発症および再発を防ぐためには、まず口内フローラを乱す原因と考えられる歯周病原細菌を選択的に抑制し、口内フローラを整えることが重要であると考え、同検討を行った。

研究の結果、二つの成果が得られた。

(1)口内フローラの乱れの抑制作用を評価可能な独自評価系の構築

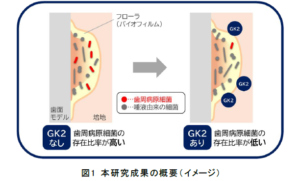

世界的な歯科研究機関ACTA(Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam)が開発した実験モデル(ヒト由来の口腔細菌で構成されるバイオフィルムを形成・評価可能な実験モデル)を基に、神奈川歯科大学と共同で、歯周病原細菌の抑制作用を評価する新しい実験系を検討した。これまでに口腔細菌を扱う実験で得た知見を生かし、歯周病原細菌とヒト唾液由来の口腔細菌が共存するフローラを評価可能な独自評価系を構築することに成功した。

(2)GK2による口内フローラのバランスを整える作用の確認

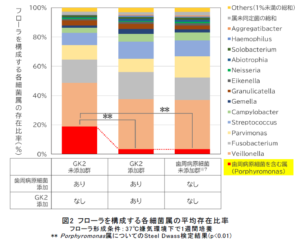

歯周病原細菌に対する抑制作用を有する成分を探索したところ、GK2が歯周病原細菌の増殖を抑制することを見いだした。さらに、(1)で構築した評価系を用いて検討した結果、GK2を添加することでフローラを構成する歯周病原細菌の存在比率が有意に低下し、歯周病原細菌を添加していないフローラ(歯周病原細菌によってフローラが乱されていない状態のモデル。歯周病原細菌未添加群の棒グラフ中の赤色で示したセグメントは、Porphyromonas属の歯周病原細菌以外の菌の存在比率を示す)の菌バランスに近づく傾向を確認した(図2)。

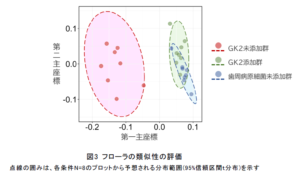

また、フローラ全体の細菌構成の違いを把握するため、主座標分析(フローラを構成する細菌の情報を二次元にプロットし、類似性を解析する手法。構成が類似するフローラが近い位置に配置される)を行ったところ、GK2未添加の系よりも、GK2を添加した系で、歯周病原細菌未添加の系に近づくことが示された(図3)。この結果は、GK2がフローラを構成する歯周病原細菌を抑制し、口内フローラのバランスを整える作用を有することを示唆している。

以上の結果から、GK2は、フローラを構成する歯周病原細菌の存在比率を低下させ、歯周病原細菌を添加していないフローラの細菌構成に近づける作用を有することが明らかになった。このことから、歯周病原細菌が引き起こす口内フローラの乱れがGK2によって抑制され、結果として歯周病につながる炎症の抑制に貢献することが期待される。

同社は、繰り返し生じる不具合を防ぐために、原因菌の一時的除去だけでなく、その場に存在する菌全体のバランスを整える「フローラケア」が口腔健康を保つために重要であると考えている。今後も、口内フローラに着目した新たな視点での予防法の重要性を踏まえ、口を起点とする健康増進への貢献を目指していくとしている。

月刊『国際商業』2025年12月号掲載