牛乳石鹼共進社は2024年12月20日、毎年銭湯の玄関を彩り、街の風物詩として好評の2025年度「銭湯暖簾」を全国のキャンペーン参加の銭湯に配布したことを明らかにした。

「銭湯暖簾」は、はじめは日よけのためや塵よけのために用いられていたが、寛永(1642~1644年)頃から屋号や商標を染め抜き、看板や広告の目的に使われ現在に至っている。

牛乳石鹼が制作を始めた昭和34年頃は、町中で一番人の集まる社交場といえば「お風呂やさん」だった。そこは情報交換の場であり、コミュニティ広場でもあり、そこに同社ののれんを掛けてもらうことで当時の宣伝媒体としては抜群の効果を発揮。当時ののれんは「ゆ」の一文字をメインに2~3色の染め物だったが、現在では太陽光線にも強いインクの開発と多色刷りにより、アート的要素を高めたデザインも可能になっている。地域によって気質、風土がちがうように「のれん」のサイズも多様。そこで牛乳石鹼共進社では、近年、「北海道型」「東京型」「大阪型」「京都型」、そして郊外型銭湯向けには小型の「カウンター型」と5種類のサイズを制作している。

北海道型は大阪型に比べて約半分の大きさで、京都型、カウンター型は男湯と女湯に分かれていて、切れ目はまん中に一つ。東京型は温泉シンボルの入ったものが多く、丈の短い横長タイプ。これは手でさっとはねあげるのを粋とする江戸っ子の美意識から生まれたとされる。

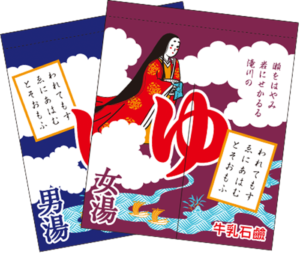

25年の暖簾は関西万博の開催で海外からのお客にも、日本的な風情で迎えたいとの思いを込め「小倉百人一首」をモチーフにしたのれんが誕生。おふろ屋さんの入口にふさわしく「水」を連想させる歌で、〝男湯と女湯に分かれて入っても、また後で会えるよね〟という意味を込めた。

モチーフとなった和歌の選出に当たっては、公益財団法人小倉百人一首文化財団、一般社団法人全日本かるた協会などから推薦をうけている。また描かれている下の句の書体は、株式会社大石天狗堂の標準百人一首・取札(公認競技用)を参考にした。

5種の暖簾は以下の通り。

▲大阪型 125cm×210cm

▲東京型 50cm×180cm

▲北海道型 72cm×180cm

▲京都型 120cm×140cm

▲カウンター型 115cm×95cm