アルツハイマー病モデル生物の学習機能の低下を防ぐ成果を論文発表!

第一工業製薬株式会社バイオコクーン研究所と岩手大学との共同研究による成果

第一工業製薬(本社:京都市南区、代表取締役社長:山路直貴)のグループ会社であるバイオコクーン研究所(本社:岩手県盛岡市、代表取締役社長:藤瀬圭一)と岩手大学理工学部 若林篤光助教は、カイコハナサナギタケ冬虫夏草※1に由来する新規有用成分「ナトリード※2」の摂取が、アルツハイマー病モデル生物の学習能力の低下を防止することを発見し、その成果が国際学術誌「PLOS One」に掲載されました。

[背景・目的]

バイオコクーン研究所は、養蚕技術を活用して得られたカイコハナサナギタケ冬虫夏草から新規有用成分「ナトリード」を発見しました。その後、培養細胞を用いた研究により、神経細胞の成長促進作用、グリア細胞であるアストロサイトの増殖作用やミクログリアの抗炎症作用を維持することを明らかにしています。

また、老化促進モデルマウスを用いた研究では、ナトリードの経口投与により、認知機能の一つである空間記憶の回復効果が認められました。これは、ナトリード(R)がグリア細胞-神経細胞の相互作用を調節することにより、認知機能を維持改善させる可能性を示唆しています1)。

本研究では、認知症の中で多くを占めるアルツハイマー型認知症の病理への作用という観点から、アルツハイマー病のモデル動物として広く用いられている線虫※3(ADモデル線虫※4)に、ナトリードを投与し、影響を調べました。

[研究成果]

アルツハイマー病は、認知症の主な原因となる神経変性疾患です。その原因の一つとして、アミロイド仮説が提唱されています。

この仮説では、アミロイドβタンパク質(Aβ)の過剰な蓄積が細胞機能を損ね、脳機能に影響を与えると考えられています。

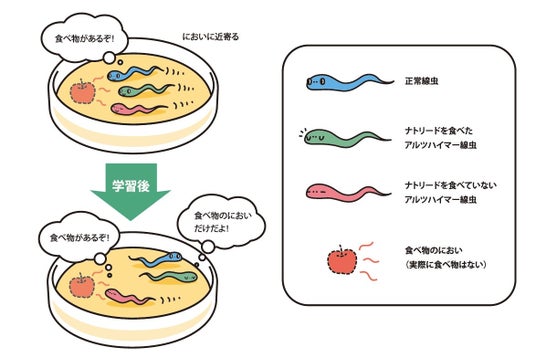

ADモデル線虫を使った試験では、走化性※5をはじめ行動に対する悪影響が確認されています2)。例えば、正常な線虫では、飢餓状態の時に一定時間特定のニオイにさらされると、もともと好むニオイであっても好きでなくなる現象(連合学習※6)が認められますが、ADモデル線虫ではこの学習能力が失われます。

しかし、卵から孵った時からナトリード(R)を与えたADモデル線虫では、学習能力が維持されることがわかりました。

これは、ナトリードが、Aβの大量発現による神経細胞の機能低下の進行を顕著に遅らせる可能性を示唆しています。

また、通常のADモデル線虫では寿命の短縮が観察されますが、ナトリードを与えた場合、改善傾向が認められました。

本研究は、バイオコクーン研究所と、岩手大学(若林助教)との共同研究の成果であり、ナトリードが認知機能の維持改善やアルツハイマー型認知症の予防・進行遅延に寄与する可能性を示しています。

今後は、より詳細なメカニズムの解明に向けて研究を進めてまいります。

【研究成果の概要図】

ナトリード(R)はアルツハイマー病モデル線虫のニオイ学習行動を改善させる

【掲載誌】

国際学術誌「PLOS One」

【掲載日時】

2025年3月26日(水曜日)14時(米国ET)

2025年3月27日(木曜日) 4時(日本時間)

【掲載先URL】 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0320636

【論文タイトル】

Naturido alleviates amyloid β1-42-induced adverse effects in a transgenic Caenorhabditis elegans model of Alzheimer’s disease.

(日本語訳)ナトリードはアルツハイマー病モデルの遺伝子組み換え線虫

Caenorhabditis elegansにおいてアミロイドβ1-42による有害作用を緩和する

【発表者】

バイオコクーン研究所

シラパコング・ピヤマース(主任研究員)

故 鈴木 幸一(研究フェロー・岩手大学名誉教授)

岩手大学

若林 篤光(理工学部、助教)

※ナトリードは(株)バイオコクーン研究所の登録商標です(登録番号5706136)

[補足情報・用語解説]

※1.カイコハナサナギタケ冬虫夏草:

カイコのサナギを培地とし、ハナサナギタケ(Isaria japonica)を植菌して育成したもの。

冬虫夏草には複数種あり、国内では流通するものとしては、サナギタケ冬虫夏草(Cordyceps militaris)が一般的。

※2.ナトリード(R)(Naturido):

Naturidoは、エスペラント語で“Naturo”は自然、“id”は子供・子孫を意味する接尾辞の合成語として佐藤竜一(作家、宮沢賢治研究家)が提案した言葉。 (株)バイオコクーン研究所 鈴木フェローが、当該環状化合物の持つ可能性に相応しいとして、化合物名称に命名した。

ナトリードは(株)バイオコクーン研究所の登録商標です(登録番号5706136)。

※3.線虫

体長約1mm、約1000個の細胞からなる非常に単純な体を持つ多細胞生物。神経系、筋、消化器系など動物としての基本的な構造を有することから、神経科学、分子遺伝学をはじめとするさまざまな研究分野で実験動物として用いられている。

※4. ADモデル線虫

アルツハイマー病の原因タンパク質の一つと考えられているアミロイドβを線虫の脳に大量に発現させたモデル線虫。

人為的に(人工の)遺伝子を導入した線虫系統をトランスジェニック線虫という。今回は、神経細胞で選択的にヒト由来のアミロイドβタンパク質が作られるよう改変した線虫を指す。先行研究では、イチョウ葉エキスやポリフェノールなどの効果についても同じ線虫モデルを使用して評価されている。

※5.走化性

生物が特定の化学物質に反応して、物質の濃度が高い方向や低い方向に移動する性質のこと。例えば、細菌や線虫が栄養分に向かって移動したり(正の走化性)、有害物質から遠ざかったりする(負の走化性)現象がこれに当たる。

※6.連合学習

“パブロフの犬”として知られるような、音と肉などのように本来無関係な二つの事象が対になって与えられる経験を繰り返すことにより、その2つの事象の間に関連性を見出すようになるような変化(学習)を指す。

参考文献

1)Ishiguro et. al. PLOS One 16: e0245235 (2021).

doi: 10.1371/journal.pone.0245235.

2)Wu et.al. J. Neuroscience 26: 13102-13113 (2006) doi:10.1523/JNEUROSCI.3448-06.2006

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ